EL BESTIARIO SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY

El Misisipi inunda el Riviera Maya Jazz Festival

El huracán “Katrina” no pudo con Louis Armstrong y sus discípulos de Trombone Shorty & Orleans Avenue, liderados por Troy Andrews…

SANTIAGO J. SANTAMARÍA GURTUBAY

La ciudad sureña de Luisiana, en Estados Unidos, es un desmadre con sus escandalosos desfiles con disfraces y fiestas callejeras, que se remontan a 1699. No solo destacan por esas referencias históricas, sino por su vida nocturna ininterrumpida, vibrante ambiente de música en vivo y comida condimentada única, reflejo de un crisol de influencias españolas, francesas, africanas y americanas. La Guerra Civil Estadounidense y la Segunda Guerra Mundial motivaron su suspensión temporal. Los preparativos para el “Martes de Carnaval” de este 2020 han comenzado ya. Sin duda, los Carnavales más largos del mundo. Hay que prepararse para “pasar” la Cuaresma y la Semana Santa. Estuvimos, un año atrás, en vísperas de la Navidad y Año Nuevo y nos topamos inevitablemente con sus carrozas y disfraces. Tennessee Williams fue un destacado dramaturgo estadounidense. En 1948 ganó el Premio Pulitzer de teatro por “Un tranvía llamado Deseo’, y en 1955 por “La gata sobre el tejado de zinc”. Nos legó la frase “Estados Unidos tiene sólo tres ciudades: San Francisco, Nueva York y Nueva Orleans. El resto es Cleveland”, “America have only three cities: New York, San Francisco and New Orleans. Everywhere el seis Cleveland”. Vivió en el Barrio Francés de Nueva Orleans…

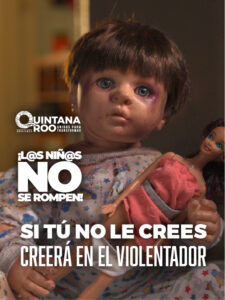

Con la presencia de UB40 y grandes exponentes del jazz, que está considerado dentro de los 10 mejores festivales del mundo, Riviera Maya Jazz Festival presentará su edición 17, del 29 de noviembre al 1 de diciembre en Mamita’s Beach Club, escenario que ha cobijado a los máximos exponentes del jazz. Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), presentó en el hotel Reef 28, Playa del Carmen, al elenco que formará parte de la nueva edición, dijo sentirse emocionado por continuar trayendo personalidades musicales de talla internacional que comparten su talento con los cerca de 50 mil seguidores que asisten gratuitamente. “A lo largo de 16 años hemos tenido a grandes voces internacionales presentándose en Playa del Carmen, y este año no será la excepción. Estoy seguro que vamos a tener una gran edición del festival y nuevas anécdotas que contar”. Además, el director de CPTQ anunció que este año el anfitrión de los artistas será el hotel The Reef 28. Este año, en la primera velada musical se presentará la fusión de lounge y electrónica que caracteriza a Sr. Mandril; Magos Herrera, poseedora de una de las voces más expresivas del jazz contemporáneo; y Chucho Valdés, uno de los mejores pianistas del mundo y catalogado dentro de los cuatro mejores jazzistas que hará vibrar al Caribe Mexicano. La creatividad de Natalia Marrokin endulzará la noche con canciones de soul y blues; la pianista brasileña Eliane Elías deleitará al público con su singular talento para fusionar el jazz con la bossa nova, y con un trepidante y sensual espectáculo, Trombone Shorty & Orleans Avenue teñirá de carisma y emoción el cierre del segundo día del festival en el escenario de Mamita’s Beach Club. Troy Andrews, también conocido por el nombre artístico Trombone Shorty, es un músico, productor, actor y filántropo estadounidense de Nueva Orleans, Louisiana. Es mejor conocido como trombón y trompetista, pero también toca la batería, el órgano y la tuba.

Durante el tercer día del Festival de Jazz de Riviera Maya, la elegancia musical de New York Voices, y la mezcla de funk y jazz que ha hecho famosos en Europa y Asia al grupo PBug formarán parte del espectáculo. Al caer la noche, el pop reggae del famoso grupo inglés UB40 que lo posicionó en las mejores listas de los 80’s, sonará en Playa del Carmen para cerrar con broche de oro la 17ª edición de uno de los eventos más importantes del destino. El comité organizador invitó al público en general a participar en la estrategia digital siguiendo las redes sociales en donde se harán dinámicas para ganar diversos premios; en Facebook como RivieraMayaJazz, en Twitter como JazzRivieraMaya y en Instagram como RivieraMayaJazzFest.

Imagine por un instante que no sabe absolutamente nada de la ciudad de Nueva Orleans. Abone el terreno para la sorpresa. Vaya a Google Maps y observe a ojo de pájaro esa planta en forma de media luna que abraza el Mississippi a la que la ciudad debe su apodo de “The Crescent City”. A continuación eche un vistazo al callejero, una verdadera red de avenidas de nombres extravagantes y rimbombantes. Recréese: Tchoupitoulas, Elysian Fields, Prytania, Cherokee, Leonidas, Colapissa, Urquhart, Tricou. Hay muchos más. Baje ahora a esas calles e imagínese sentado en un banco frente al río, sobre el que reposa el barco turístico a vapor Natchez mientras usted mantiene todavía en la boca el regusto del último sazerac bebido en el restaurante o el azúcar glass que hacía invisibles los buñuelos del “Café du Monde” y se prepara para escuchar a John Boutté versionando a Leonard Cohen… Ya tenemos nuestro escenario, que compartí con mis hijos Alain y Claudia y mis nietos Martxelo y Mauro. Éramos de haber visitado las ciudades de Nueva York y Washington. El anuncio de la muerte del presidente George H. W. Bush, el 1 de diciembre, nos obligó a cambiar nuestro viaje, optando por Nueva Orleans.

En Treme, el barrio que encierra la esencia cultural de la ciudad, se decidió de forma mezquina construir una autopista que atravesara su avenida principal, pero sus habitantes siguen desfilando estoicamente en carnaval y otras fechas bajo los puentes de hormigón, decididos a que el vecindario no pierda su esencia. Otro dato: se estima que hasta un 15% de la población sigue practicando alguna forma de vudú, y que un 100% se concentra en pequeños placeres mundanos y formas simples de reírse y disfrutar de la vida. Ejemplo: una vez al año, durante el Tennessee Williams Literary Festival, se rinde homenaje al dramaturgo mediante un curioso concurso (Stella ShoutingContest) consistente en emular con la mayor pasión y credibilidad posibles el famoso grito de Marlon Brando en “Un tranvía llamado deseo”. Esa permanente afirmación vital puede ayudar a explicar que en 2006 se decidiera, para pasmo de la nación, seguir adelante con la celebración del carnaval pocos meses después de la devastación provocada por el huracán Katrina, lo cual enlaza con la célebre costumbre local de los jazz funerals, en los que un pausado desfile de músicos y ciudadanos invitados al sepelio (o no) es súbitamente interrumpido por una frenética celebración en la que todos bailan y cantan para despedir al difunto, contentos de no estar en el ataúd. No existe aquí frialdad ni cruel ironía: como dice el periodista, novelista y guionista ocasional de Treme Tom Piazza en el libro “Why New Orleans Matters”, escrito apenas semanas después del brutal paso del Katrina, los funerales de jazz nos recuerdan que La Vida, con mayúsculas, es más importante que la existencia individual de cada uno. Es por tanto deber de los que asisten al funeral celebrarla, homenajearla y seguir contribuyendo con su ser al gran río de la vida…”.

Quizá estos datos le ayuden a desvelar en parte el intrincado misterio por el cual miles de personas siguen empeñadas en residir en esta extensión de tierra rodeada por el río Mississippi al sur y el lago Pontchartrain al norte, de una altitud media de entre uno y dos pies (medio metro) bajo el nivel del mar y permanentemente amenazada por la temporada anual de huracanes. También castigada por una tasa de criminalidad bastante superior a la media nacional y por varios niveles de corrupción municipal. Para comprender por qué muchos de sus vecinos no conciben la vida fuera de aquí, hay que hablar largo y tendido de los beignets del Café du Monde, de los platos de gumbo a deshoras, del Jazz &Heritage Festival, del carnaval y el Mardi Gras, de la serie de televisión Treme, de las secondlines o del Garden District. Y por supuesto nos encantará hablar de Dr. John, The Meters, Snooks Eaglin, Allen Toussaint, Wynton Marsalis, Ernie K Doe, Coco Robicheaux y decenas de músicos más.

Pero urge, en primer lugar, hacer un ejercicio de empatía, ponerse en la piel de sus gentes, hurgar en su carácter ancestral. Y es que para empezar a comprender todo lo anterior conviene saber, por ejemplo, que Nueva Orleans fue en parte fundada para crear una estafa económica de enormes proporciones. Que años después, para sobrevivir al ataque de las tropas británicas, la ciudad hizo un pacto con un pirata. Y que a principios del siglo XX creó y cimentó lo que hoy supone su mayor regalo cultural al mundo en un barrio de burdeles. Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville fundó Nueva Orleans en 1718 bajo los auspicios de la Compañía Francesa del Mississippi, una sociedad comercial dedicada a defender los intereses coloniales franceses ante el avance británico en la zona. La Compañía estaba dirigida por un empresario escocés, John Law, quien creyó desde el principio que nadie podría vivir en esa tierra de pantanos (swamps en inglés, bayous en Louisiana), mosquitos, calor y humedad, y acechada por arcaicas tribus nativas. Fue así como Nueva Orleans nació ya como pura contradicción. Pero lo que interesaba a Law no era quién pudiera vivir allí, sino a quién podía embaucar en el Viejo Continente para ir a vivir allí. Law exageró la riqueza de la Luisiana francesa hasta extremos inconcebibles, convenciendo a decenas de colonos para que se mudaran a esa tierra pantanosa. En Francia, donde Law vendió participaciones y miles de hectáreas de tierra a centenares de incautos, las perspectivas de riqueza de estos llevaron a la impresión incontrolada de papel moneda y la consecuente inflación, provocando una burbuja cuyo estallido provocó un caos económico general en Europa y obligó a Law a escapar de Francia disfrazado de mujer. Moriría en Venecia en la más absoluta pobreza.

Pero Nueva Orleans sobrevivió, por más que en sus primeros días no fuera más que un conglomerado de soldados, mercaderes, esclavos, convictos varios y filles à la cassette, un grupo de jóvenes enviadas a la ciudad por el gobierno francés para paliar la ausencia de mujeres. En 1723 la ciudad ya era capital de la Luisiana francesa y construía su pequeño núcleo urbano en torno a la Place d’Armes (hoy Jackson Square). En 1731 la compañía de Law renunció a sus derechos sobre la ciudad y esta pasó a estar bajo control directo de la corona francesa. Comenzó entonces a desarrollarse una algo más sofisticada sociedad creole (criolla) de terratenientes (y sus correspondientes esclavos) en torno al Mississippi, que exhibía con orgullo su origen francés y que tenía su epicentro en la elegante vida social del Vieux Carré (hoy French Quarter). Sin embargo, no eran los únicos habitantes de habla francesa de la zona: en 1755 los acadianos, campesinos franceses católicos que acababan de ser expulsados por los británicos de Nueva Escocia (Canadá), comenzaban a instalarse a lo largo de la costa del Golfo de México. Sus descendientes siguen viviendo unos kilómetros al oeste de Nueva Orleans, orgullosos de su cultura rural y su herencia culinaria y musical. Hablamos de los cajunes.

En 1762 el rey francés entrega la ciudad y la Luisiana francesa al oeste del Mississippi a Carlos III en el tratado secreto de Fontainebleau. Los residentes de Nueva Orleans no conocerán la noticia hasta 1764. La orgullosa sociedad afrancesada de la ciudad no recibirá con buenos ojos la nueva dominación española, y en 1768 se las arreglará para expulsar al gobernador mandado por Carlos III. Un año después, España manda una fuerza militar de 3.000 soldados para sofocar la por otra parte tímida rebelión. Empieza entonces un período de algo más de treinta años en el que surge una nueva cultura criolla de orígenes nobles españoles cuyas huellas arquitectónicas se perciben aún en el French Quarter, sobre todo después de que los devastadores incendios de 1788 y 1794 obligaran a reconstruir buena parte de la zona. Todavía hoy todas las calles del barrio francés lucen placas con su denominación en este período, como en el ejemplo de la célebre Bourbon Street. Cuando en 1800 el territorio es devuelto a Francia, los interlocutores han cambiado: el período español ha visto el ascenso de Napoleón y la guerra de Independencia americana. Ambas partes firman en 1803 la célebre compra de Luisiana, por la que Napoleón vende a los recién creados Estados Unidos toda la Luisiana francesa por 15 millones de dólares.

Para la sofisticada sociedad francesa de la ciudad la entrega a los españoles había supuesto una afrenta, pero la venta a los vulgares y advenedizos americanos superaba la barrera del insulto. Los americanos fueron “invitados” a instalarse fuera del French Quarter, al oeste de la actual Canal Street, iniciando así la expansión de la ciudad. Pero la historia reservaba a ambas comunidades la oportunidad de unirse ante un enemigo común. Quien haya visto la serie “Treme” recordará a ese inmenso personaje que es Davis McAlary disfrazado de pirata en el primero de los capítulos dedicados al Mardi Gras. Jean Lafitte fue el pirata con el que Andrew Jackson, futuro presidente de los Estados Unidos, selló un pacto durante la guerra de 1812 contra el Reino Unido para que Lafitte y sus secuaces proporcionaran munición y cañones para la defensa de la ciudad. El pirata habría sido propietario del Lafitte’s Blacksmith Shop, actualmente un pintoresco bar en el 941 de Bourbon Street y uno de los edificios más antiguos del French Quarter. Su contribución y el hecho de que los residentes franceses y americanos unieran fuerzas ante los británicos fueron claves en la victoria en la batalla de Nueva Orleans del 8 de enero de 1815. Irónicamente, ambas partes desconocían que un acuerdo había puesto fin al conflicto quince días antes.

Tras la guerra de 1812 llegan los primeros barcos de vapor por el Misisipi y explota la industria del azúcar y del algodón con plantaciones a lo largo del río. Grandes cantidades de esclavos procedentes de África llegan entonces a la ciudad, uniéndose a los criollos negros locales y demás esclavos de origen caribeño. Muchos de ellos se instalaron en un nuevo barrio situado justo encima del French Quarter, creado después de que el terrateniente propietario de la zona (Claude Tremé) diera una parte de las tierras a sus trabajadores. El barrio sigue llevando aún hoy su nombre, y da título a la excelente serie de HBO. Treme es también el barrio afroamericano más antiguo de los Estados Unidos, y su plaza principal (Congo Square) está reconocida como el lugar en el que nace la identidad musical de Nueva Orleans: allí se reunían los esclavos en las tardes del domingo junto con hombres libres de color para enormes y frenéticas celebraciones de baile y música de ritmos primitivos africanos en los que pueden rastrearse los orígenes de los géneros que años después nacerían allí. Estos son también los años de Marie Laveau, reina del vudú, así como de varias leyendas y mitos sobrenaturales que siguen jalonando el folclore popular de la ciudad.

Con el auge del comercio llegan la prosperidad y el aumento de población. También varias epidemias de fiebre amarilla y la declaración de Louisiana, en 1861, de secesión de los Estados Unidos. Tras la derrota en la Guerra Civil y la abolición de la esclavitud comienza la depresión económica. Nueva Orleans se convierte en referencia para el vicio, la diversión y la prostitución (Herbert Asbury, autor de “Gangs of New York”, describiría la atmósfera depravada de la Nueva Orleans del siglo XIX en un libro parecido). La situación es incontrolable y en 1897 se decide trasladar y encerrar ese submundo en torno a Basin Street, en Treme: se crea así el distrito de Storyville, donde la prostitución es legal hasta 1917 y donde nace el jazz. El género da sus primeros pasos de la mano de músicos como Papa Jack Laine y su RelianceBrass Band, la Original DixielandJass Band (responsables de las primeras grabaciones comerciales del género) y personajes insignes de Storyville como Charles “Buddy” Bolden o Jerry Roll Morton.

También en aquellos años, un niño proveniente de una familia rota que vive en la miseria más absoluta es recluido en el hogar para niños sin techo de Nueva Orleans, lugar por él bien conocido debido a sus frecuentes actos de pillaje y delincuencia de bajo nivel. La causa en esta ocasión es algo más grave: ha sido detenido por la policía tras disparar una pistola al aire en la noche de Año Nuevo. La reclusión, por tanto, será prolongada. Un profesor del hogar trata de reconducir su temperamento instándole a seguir desarrollando su temprana afición por la corneta y la trompeta. Al obligar al pequeño a tocar el instrumento, desconoce la que acaba de liar. El niño se llama Louis Armstrong, y en ese hogar crece el mayor regalo de Nueva Orleans al mundo. Tras salir del hogar para niños Armstrong se une a varias bandas de la ciudad, con músicos como Kid Ory o su mentor King Oliver, con cuya Creole Jazz Band registra en 1923 y 1924 algunas de las mejores grabaciones tempranas de jazz de Nueva Orleans. En esos mismos años graba con los Red Onion Jazz Babies, todo un “supergrupo” de figuras (entre ellas otro ilustre músico de la ciudad, Sidney Bechet), y entre 1925 y 1928 entrega, ya con su propia banda, las inmensas Hot Five& Hot Seven Recordings, que contienen esta maravillosa píldora de alegría concentrada en tres minutos llamada “Potato Head Blues”. No sorprende que Woody Allen la incluyera entre sus razones por las que la vida vale la pena al final de Manhattan.

Pero a pesar de todas estas bondades Nueva Orleans ha vivido durante años a la sombra en su propio país: más allá del sobado apelativo de la “cuna del jazz”, el americano medio la percibía como el lugar idóneo para emborracharse, mear en la calle y ejercitar esa clase de recreación que ofrece la peor versión de los sanfermines, por ejemplo. La ciudad del pecado, la capital sureña de la diversión, la cuna de los bares que no cierran en toda la noche. Y el 29 de agosto de 2005 llegó Katrina como un brutal puñetazo a la conciencia nacional, mostrando la triste realidad oculta: Nueva Orleans era también una metáfora de las terribles diferencias de clase americanas, una ciudad con alarmantes niveles de pobreza y delincuencia, un enclave olvidado por el Gobierno federal, que a pesar de décadas de alertas ciudadanas no había sido capaz de dotarla de los medios imprescindibles para evitar inundaciones; y un refugio de corrupción municipal e ineptitud política y administrativa, llegando al punto de decretarse una evacuación general de la ciudad sin tener en cuenta que un alto porcentaje de la población era tan pobre que ni siquiera disponía de medio de transporte propio. El huracán llegó para revelar este desastroso cóctel de irresponsabilidad, desidia e incompetencia, mostrando con extrema brutalidad su altísimo precio: la inundación del ochenta por ciento de la superficie metropolitana, la destrucción de miles de hogares y, sobre todo, más de mil ochocientos muertos en la ciudad, en Louisiana y en la costa del golfo del Mississippi.

Un niño de unos siete años empuja una desvalijada carretilla de madera por el barrio de prostitutas de Nueva Orleans. En ella, lleva carbón que reparte por todos los salones, burdeles y tabernas. Sopla una larga corneta de hojalata para anunciar su presencia. Algunas meretrices le conocen y le saludan con una especie de instinto maternal. Little dippermouth!, “pequeño boca grande”, le llaman cariñosamente debido a su apariencia menuda y a su descomunal sonrisa, que nunca parece perder a pesar de que la situación no es la más apropiada para una criatura de esa edad. De cuando en cuando, ese niño sonriente asoma la cabeza entre las cortinas de los lupanares y escucha una música diferente, mágica y excitante. Una música que se está forjando a golpe de sexo y alcohol, de corneta y de piano. Escucha un ritmo contagioso y vibrante que le atrapa, le transporta y le hace soñar. Cierra los ojos y se imagina tocando por todo el mundo su artesanal trompetilla de hojalata. Ese niño -aunque todavía no lo sabe- se coronará como la figura clave en la evolución del nuevo estilo, el que codifica y asimila todo lo que ha pasado antes para marcar el camino de lo que será el lenguaje de la música jazz y convertirlo en una forma de expresión artística universal.

¿De dónde viene el jazz? ¿Cómo se genera? ¿Es posible que un niño de siete años sea el creador de uno de los sonidos más influyentes del siglo XX? Yendo más allá… ¿Qué hace que un estilo sea ese estilo y no otro? ¿Cuáles son sus elementos definitorios? ¿Cómo se forman y evolucionan? ¿Cómo distinguirlos? ¿Quién lo establece? En definitiva, ¿qué hace que el jazz sea jazz? No es fácil la respuesta, ya que las fronteras entre estilos, a menudo, son livianas. No hay una línea divisoria -tampoco estilística o temporal- que dilucide con claridad el jazz, el ragtime, el blues o los espirituales, por ejemplo; esa amalgama de ritmos que sonaban en los Estados Unidos a principios del siglo pasado. Aunque cada uno de ellos tiene su propia personalidad, la historia pone de manifiesto que no siempre resulta tan evidente separarlos en la práctica. Y eso que la teoría, en principio, no admite dudas. Luego están las mezclas de estilos: otro cantar… De hecho, el jazz surge de esa mezcla. Pero si hay un rasgo característico, ineludible, decisivo y determinante que distingue al jazz de otros estilos, ese es la improvisación. Tanto en su vertiente colectiva, asociada al estilo de Nueva Orleans, como en los desarrollos solistas posteriores.

¿Quiere esto decir que hasta el jazz nadie improvisaba? En absoluto. Si recurrimos al diccionario musical, la improvisación se define como la “interpretación y composición de la música de forma simultánea”. Por tanto, es de suponer que ya existía improvisación mucho tiempo antes, como por ejemplo las polifonías de los monjes medievales o ciertas melodías de los cantantes barrocos que no estaban en la partitura. Según los historiadores, hasta los grandes nombres de la música clásica como Mozart, Händel, Beethoven o Bach improvisaban. Pero no hay manera de documentar esas digresiones, ya que no están recogidas en ninguna partitura. No han llegado hasta nosotros. Sin embargo, con el jazz es diferente. Aparece en un momento histórico en el que la tecnología nos permite apreciar esas improvisaciones. Quedan registradas en una grabación sonora.

En un primer momento, de manera muy rudimentaria en los cilindros, luego en los discos de pizarra y más adelante en los vinilos. El jazz -al igual que ocurre con el blues- es una forma de expresión espontánea, natural y por consiguiente improvisada. Y en el proceso de que la improvisación adquiera entidad propia hasta el punto de convertirse en enseña del lenguaje del jazz, hay una figura que destaca por el encima del resto, el niño de siete años que reparte carbón por los burdeles: Daniel Louis Armstrong. Él fue quien consiguió convertir el jazz en una forma de arte no conocida hasta entonces. Trombone Shorty& Orleans Avenue, liderados por Troy Andrews, superaron el estereotipo de negrito simpático, regordete y bonachón que canta el bienintencionado “What a wonderful world”.

@BestiarioCancun